【元CRAの経験談】CRAの仕事内容は?激務とは本当?CRA転職のメリットは?

薬学生の就職先の1つにCRAがあります。

CRAとは、臨床開発モニターのこと。ずばり、新薬開発の舞台裏で活躍する仕事です。

私も以前、某CROでCRAの仕事をしていました。今回は、CRAの実態について知りたい方向けに、私の経験に基づいて記事を書きました。

※治験の概要については説明は省いています。

CRAの次の点について知りたい方に参考になると思います。

・実際の仕事内容

・やりがい

・転職に有利になるか

・薬学部卒でないとダメなの?

とにかく早く求人情報をチェックしたいという方は、とりあえずリクナビ薬剤師などに登録して話を聞くのがおすすめです。

私がCRAの仕事に就いたのも、転職エージェントで話を聞いたのがきっかけでした。

⇒今すぐリクナビ薬剤師に無料会員登録する

登録は無料で、1分で終わります。

目次

CRAの仕事内容【※忙しさはプロジェクトだけで決まるのではありません】

私は転職して未経験でCRA職につきました。

新卒社員と全く同じではありませんが、私のいた会社では、入社後に受ける研修内容に、新卒組・転職組で大きな違いはありませんでした。

CRO入社後は数ヵ月研修を受ける

※下記はあくまで私の経験に基づくものです。

入社後は、ちょっとうんざりする研修が待っていました。部門によって異なりますが、私は抗がん剤専門の部門に配属されました。

そしてこの臨床開発部門は、研修が厳しいことで社内で有名でした。

2ヵ月はみっちり研修。最初の1ヵ月の研究内容は、毎日GCPを輪読。

各研修後に、レポート作成。1回でOKもらえないのがお決まりで、何度も書き直し。

GCPとは「医薬品の臨床試験の実施の基準」のこと。承認されていない医薬品をヒトに使ううえで、細かな決まりが書いてあります。

治験に参加する人(被験者)の安全・利益を守るため、治験のもっとも重要な部分となります。

この会社では、入社した社員に対し、GCPを輪読することを義務付けていました。

たとえば、GCPの定義の部分👇 これを毎日輪読します。輪読とは、数人が順番に声に出して読むことです。

第2条この省令において「製造販売後臨床試験」とは、医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第171号)第2条第4項に規定する製造販売後臨床試験をいう。

2この省令において「実施医療機関」とは、治験又は製造販売後臨床試験を行う医療機関をいう。

3この省令において「治験責任医師」とは、実施医療機関において治験に係る業務を統括する医師又は歯科医師をいう。

4この省令において「製造販売後臨床試験責任医師」とは、実施医療機関において製造販売後臨床試験に係る業務を統括する医師又は歯科医師をいう。

5この省令において「被験薬」とは、治験の対象とされる薬物又は製造販売後臨床試験の対象とされる医薬品をいう。

6この省令において「対照薬」とは、治験又は製造販売後臨床試験において被験薬と比較する目的で用いられる医薬品又は薬物その他の物質をいう。

7この省令において「治験薬」とは、被験薬及び対照薬(治験に係るものに限る。)をいう。

(GCPより引用)

定義を読んだら、「解釈」部分を同様に声に出して読みます。

3第10項の「原資料」とは、被験者に係る診療録、検査ノート、治験薬等の投与記録等の治験の事実経過の再現と評価に必要な記録を指す。

具体的には、症例報告書等の元となる文書、データ及び記録

(例:病院記録、診療録、検査ノート、メモ、被験者の日記又は評価用チェックリスト、投与記録、自動計器の記録データ、正確な複写であることが検証によって保証された複写物又は転写物、マイクロフィッシュ、写真のネガ、マイクロフィルム又は磁気媒体、エックス線写真、被験者ファイル及び治験に関与する薬剤部門、検査室、医療技術部門に保存されている記録等)をいうものである。

(GCPより引用)

「えっ、まじで。。。」と思われますよね。

しかし、CRAとして現場に出ると、上記の「原資料」の定義を理解しておくことの大切さを肌で感じます。

当時は無味乾燥な研修だと思っていましたが、CRAとして働くうえで、輪読は非常に重要でした。良い研修を受けたと思います。自宅でやれと言われても、決してやらなかったと思うので・・・。

現場に出るまでの期間

配属されるプロジェクトによって、現場に出るまでの期間が異なります。

プロジェクトによっては、3ヵ月後から現場に出ることもあれば、1年以上内勤を経験することもあります。

私は最初に配属されたのが、終わりかかったプロジェクトだったため、1年ほど内勤することになりました。

同じ時期に入社した同期は、3ヵ月でバリバリ現場に出ていました。

現場に出てからの1日の流れ

ざっくりこんな感じ。

※担当するプロジェクトが、どの段階にあるかによって異なります。

①近隣病院を担当している場合

10:00 出社、書類作成

11:00 アポのため外出

13:00 病院で医師面会

14:00 カルテ確認

17:00 病院での作業終わり

18:00 帰社、社内で作業

20:00 退社

②遠方の病院を担当している場合

7:30 新幹線で大阪へ

10:00 病院で医師面会

11:00 薬剤部に治験薬搬入

13:00 カルテ確認

17:00 病院での作業終わり、帰宅

CRAは激務なのか?

一般にCRAは忙しい・激務だといわれます。

確かに忙しいときは、残業時間が50時間を超えたこともありますし、激務からヘルペスを発症したこともありました。

ただ、ずっと忙しいわけではなく、忙しさは次の3点によって決まります。

・プロジェクトがどの段階にあるか

➡スタートしたばかりなのか/被験者の登録が住んでいるのか/終わりかかっているのかなど

・自分の担当する病院で、被験者がたくさん担当治験に参加しているかどうか

・担当する治験薬の種類(抗がん剤か糖尿病薬かなど)

【スタートしたばかりの治験の場合】

2段階で忙しい時期を経験します。

①病院の準備が整うまで

施設への治験の説明からスタートとなります。

この時期は結構忙しいです。

・担当する病院の各部門、たとえば、薬剤部、検査部、治験事務局への説明

・治験に参加する医師・CRC・関係者へのキックオフミーティング

が最初の山場になります。

担当する病院が大病院の場合、

キックオフミーティングの参加者は40名ほどになります。

規模がそれほど大きくない場合、または各部門にそれぞれ説明する場合は、

大きなプレゼンはありませんが、各部門にアポイントを取ることになります。

いずれにせよ、治験のスタート段階では、出張が多く、作成する資料も多くなります。

私は大病院を担当していたため、医師・医療関係者40人くらいに向けたキックオフミーティングをやりました。

会場が大きいのにマイクなし。声を張り上げてのプレゼンです。

②1例目の被験者が治験に参加したとき

スタートしたばかりの治験では、1例目の被験者が参加した後、休みの日も退社後も、会社の携帯を手放せません。

1例目の被験者が登録するまでに、CRCから治験内容について細かな確認が行われますが、1例目の被験者を登録した後にも、新たな疑問がいろいろでてきます。

この時期は、

CRCからの問い合わせ

➡依頼者(製薬会社)に確認

➡回答する

ということをたくさん繰り返しました。

担当する試験が、抗がん剤なのか糖尿病薬かによっても、忙しさは異なります。

私は抗がん剤専門の部門でしたので、休日にSAEという重篤な有害事象(治験薬投与中に起こるあらゆる好ましくない現象のうち、特に深刻なもの)が発生し、病院から電話がかかってくる、なんていうことはしばしばありました。

このほか、

担当病院にどれくらいの被験者が集まっているかによっても、忙しさは異なります。

担当病院で治験をスタートしても、被験者が集まらなければ、CRAの仕事は忙しくありません。

ですので、プロジェクトのどの段階にあるか、参加する被験者の数、担当する治験薬によって、忙しさは変わります。

CRAを経験するメリット

CRAを経験すると、ずばり仕事の幅が広がります。

主なメリットは次の3つです。

・製薬会社、医療機器メーカーへの転職につながる

・メディカルライティングの仕事につながる

・医療翻訳の仕事につながる

①製薬会社、医療機器メーカーへの転職につながる

私のいた会社で、CRAが所属する部門は、入れ替わりの激しい部門でした。

激務で辞めていく人よりも、次のステップを目指して入社している人が多い印象でした。

私の周りでは、製薬会社、医療機器メーカーに転職した人が多かったです。

特に、外資を狙う人が多かったです。

製薬会社などに転職する人の多くはMR職ではなく、研究により関われる仕事や、CROに仕事を依頼する側の業務(臨床開発部門)につく傾向があるように思います。

つまり、文字通りステップアップのための転職ですね。

CROでCRAとして働く場合、

治験プロジェクトの依頼者=製薬会社(医薬品の場合)となります。

CROから製薬会社に転職することで、

CROをマネジメントする側にまわれるということです。

「依頼者会議」で指示されていた立場から、指示する側に回るということですね。

②メディカルライティングの仕事につながる

CRAを経験する2つ目のメリットは、転職に有利・在宅の仕事につながることです。

なかでも、PMDAに承認申請するためのドキュメントを作成するメディカルライティングの道が開ける可能性があります。

メディカルライティングはざっくりいうと、

治験で得られたデータをもとに、「この医薬品は承認するに値しますよ」と主張するドキュメント(CTD(医療機器の場合はSTED))を作成することです。

なぜ、メディカルライティングにつながるかというと、根拠資料で登場する下記ドキュメントを、実際の業務で嫌というほど読み込むためです。

・プロトコール(治験実施計画書)

・IB(治験薬概要書)

・治験同意説明文書

・症例報告書など

特に、日々の業務で、CRCからの問い合わせでもっとも多いのが、プロトコールに関するものです。

CRCからの問い合わせについて、製薬会社(依頼者)に問い合わせする前に、プロトコールの解釈について、チームの仲間に聞いたり、議論したりすることがよくありました。

プロトコールだけでは解釈が分かれるものは、依頼者に確認し、チーム・参加している実施医療機関全体で、情報を共有します。

実際の治験業務の中で、プロトコールを読み込むことは、メディカルライティングで役立ちます。申請資料の材料となるプロトコールが、現場でどのような深さと頻度で使われているのか、肌で体験できるからです。

治験というのは、文書だけでは理解しがたいものがある、というのが私の考えです。そして、CRAは、治験の裏側にどっぷりつかる仕事です。

CRAは新薬が世に出るまでの舞台裏で活躍する仕事です。

舞台裏で働くゆえに、プロトコールを読み込んだり、同意説明文書を時には担当する病院とすり合わせたり、英語に翻訳したりと、CRAを経験しないと踏み込めないところで治験ドキュメントに触れられる仕事です。

私も一時期、メディカルライティングの道に進もうか真剣に悩んだことがありました。新薬の世界って魅力的なんですよね。

将来、在宅で働きたい方、薬に関わる仕事につきたい方は、数年と期限を決めてCRAの仕事を経験しておくのも良いと思います。

③医療翻訳の仕事につながる

➡私はこれでした。

結論からいうと、

私が未経験にもかかわらず、中国語の医療翻訳の仕事をいただけたのは、元CRAだからでした。

CROから次の会社に転職した後、副業で医療翻訳の仕事を始めようと思いました。

※ここでフリーランス翻訳業について少し補足しておきます。

翻訳会社にフリーランス翻訳者として登録するためには、トライアルというテストに合格する必要があります。

就職・転職と同様に、トライアル受験の機会を得るには、書類審査にパスする必要があります。

フリーランス翻訳者になる流れ

応募

👇

書類審査に通過

👇

試験(トライアル)を受験

👇

合格

👇

翻訳会社に登録できる

当時、翻訳未経験だったため、書類審査になかなかパスできずにいました。

その時、ある会社の担当者が、偶然私が元CRAであることを知り、トライアルを受験する機会をいただくことができました。

中国語では常にあるわけではありませんが、英語の場合は、医療翻訳の案件が多いですので、語学を仕事につなげたい方にも、CROでCRAを経験するのはおすすめです。

CRA求人の見方

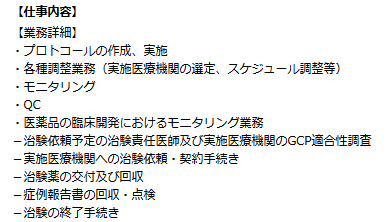

CRAの求人は、たいていがこのパターンです。

出典:薬剤師求人.com

興味のある方は、薬剤師転職サイトに登録して、仕事情報を見てみるか、

各CROのサイトへ行き、採用情報を見ているといいです。

👇薬剤師求人.comでは、登録しなくても求人情報を確認できます。

私は大学時代にはCRAの仕事を考えておらず、転職活動をしていた時に、転職エージェントの方が丁寧に説明してくれて、初めて興味を持ちました。

いま振り返ると、CRAの仕事を経験してよかったです。

一時期は新薬関係を突き進もうかと思うほど、やりがいを感じていました。

CRAの魅力

CRAは、内的・外的、どちらの側面も満たしてくれる珍しい仕事です。

外的な一面:出張が多い/プレゼンがある/いろいろな人に会う

内的な一面:書類関係に神経を使う

出張は1ヵ月の1/3~半分ほど。

遠方の病院を担当すると、新幹線・飛行機に乗ることは日常茶飯事です。

私も治験立ち上げ時には、毎週新幹線に乗っていました。日帰りのこともあれば、前泊することもあります。

これは外的な一面。

一方で、神経を使う書類作成、書類のチェック、カルテを確認するなど、内的な一面もあります。

あまり大きな声ではいえませんが、IRBという各病院に設置された治験審査委員会に提出する書類を作成するのも、実はCRAだったりします。

GCP上では「治験責任医師」となっている場合も、実際はCRAがたたき台をつくることがあります。治験で一番つかみづらかったのはここでした。

GCPと実際の現場の状況をすり合わせるのには、CRAを経験するしかないんじゃないかな、というのが私の本音です。

GCPだけ読んでわかったつもりが、現場に出ると業務の流れがわからず、最初のころはよく先輩に相談していました。

CRAは薬学部卒でなくても就職可能

CRAは薬学卒でなくてもつける仕事です。

薬学部でないなれないと、というコメントを見かけますが、私がいたCROには薬学部卒でない方も結構いました。

薬学系・医学系でなくても就職可能ですので、興味のある方は調べてみましょう!

薬剤師資格のある人にとっては、とても転職しやすい仕事です。

⇒今すぐリクナビ薬剤師に無料会員登録する

登録は無料で、1分で終わります。

薬学出身でない方はリクナビNEXTで情報収集できます。

⇒今すぐリクナビNEXTに無料登録して求人情報を集める

登録は無料で、1分で終わります。